La Cofradía Servita de María Santísima de los Dolores

La Cofradía Servita de María Santísima de los Dolores

Conmemora el CCL Aniversario de sus Primeras Reglas como Hermandad. (1769-2019).

Este año de Gracia del Señor, han venido a coincidir, para enaltecer el Viernes Santo, dos efemérides jubilosas: al CL aniversario de la primera interpretación de la inefable DIANA del Maestro Medina (1869), se le suman los doscientos cincuenta años transcurridos desde que en un remoto 1769 el Obispo de la Diócesis otorgara Reglas canónicas -aunque ya estaba emancipada de la Cofradía troncal de Jesús Nazareno- como HERMANDAD, a la de la VIRGEN DE LOS DOLORES, cuya imagen recibía culto, en la primitiva ermita de San Cristóbal. Fue pues la misma -salvada de los infaustos sucesos de la Guerra civil- que “escuchó” -en divina prosopopeya- sus notas celestiales.

ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS EN PUENTE GENIL.

Los conceptos de Hermandad y Cofradía -como términos de significado próximo que son- se han utilizado a lo largo del tiempo, dentro y fuera, y de facto, como sinónimos, entendiéndose asociaciones de fieles católicos, que acogidos por una advocación-rinden culto público en un templo o lugar sacralizado, erigidas por la Autoridad Eclesiástica, a través de las correspondientes REGLAS, por el Ordinario de la Diócesis. Además de sus fines propios asistenciales-caritativos, ponen especial énfasis en el CULTO INTERNO (Imagen, en su caso, con altar expuesto a la veneración como sede canónica; temporización de cultos ordinarios y extraordinarios…) y todo lo establecido en esas Reglas estatuarias. De ahí que, en las convocatorias de culto, se destaque la “Solemne FUNCIÓN DE REGLA”. Otro cimiento es el CULTO EXTERNO o procesión como testimonio de fe, mostrando sus atributos, insignias o particulares carismas que proclaman ante el pueblo, acompañando a un paso o trono en el que aparecen los Titulares. En las de Semana Santa se ha impuesto la expresión ESTACIÓN DE PENITENCIA, aludiendo a sus orígenes y a la visita, catedralicia o Parroquia Principal, al Monumento. Al ser esta SALIDA ritual, su elemento más llamativo e identificatorio, engrandecido por el arte y la tradición, se habla indistintamente, de “Cofradías”. Sin embargo, como último matiz diferenciador, diríamos que el término HERMANDAD define más el culto interno (han pervivido algunas muchos años sin salir a la calle) y el de COFRADÍA a la parafernalia procesional.

Pero aquí, en Puente Genil y en algunos otros lugares, por razones de antigüedad fundacional, se ha considerado el término “Cofradía” como un rango jerárquico, respecto a las “Hermandades” agregadas, quedando subordinadas a la primera, de ahí el título y autoridad otorgado al COFRADE MAYOR. A finales del siglo XIX aparece definido: Así en el tomo I del libro de Puente Genil “Aguilar y Cano 1894 -página 444) leemos textualmente: “No siempre son en Puente Genil sinónimos (…) Tal sucede refiriéndose a las cuatro corporaciones (sec) que hacen estación en los días de Semana Santa, las cuales bajo la denominación de COFRADÍA comprenden la reunión de cuatro o más Hermandades que constituyen la colectividad, siguiendo un orden establecido de muy antiguo”. A continuación, las describe, casi como la llegamos a conocer a mediados de los años 50 del pasado siglo. Aunque más rebajados los caracteres jerárquicos por el auge de las Hermandades, predominaba la verticalidad troncal en las cuatro Cofradías la HUMILDAD Y PACIENCIA “llamada antes de la Caridad” el Miércoles Santo; LA DE LA COLUMNA “antes de la Veracruz y en su origen de la Sangre” el Jueves Santo; y las del Viernes Santo: “…. LA DE JESÚS NAZARENO, la más importante de las cuatro reseñadas” “la del DULCE NOMBRE que se llamó antes de Jesús hoy del SANTO SEPULCRO[i]“. Las enumera después, según el día a cada una de las hermandades a la que se denominan “confraternidades religiosas”, añadiendo algunas de “Gloria”, desaparecidas o extinguidas, importantes por su fecha. Resulta curioso que de las de Semana Santa actuales todas han sido elevadas a Cofradías a excepción de la Virgen de las Angustias, que se sigue advocando como Hermandad, precedida del título de Pontificia. Otra, al propósito que nos guía, es que el autor resalta, expresamente, que tanto la de Jesús Nazareno como la de la Virgen de los Dolores contaban “con gran número de hermanos”.

En términos generales, podríamos deducir, hipotéticamente, que fue lo largo del siglo XVIII (en el XVII aparecen claramente insertadas en las cofradías matrices y completando los cortejos) cuando las Hermandades empezaron a alcanzar una cierta autonomía, aunque en dependencia jerárquica, alcanzando mayor o menor pujanza en función del número de hermanos o poder económico, que propiciaron una emancipación e incluso cierta rivalidad.

En términos generales, podríamos deducir, hipotéticamente, que fue lo largo del siglo XVIII (en el XVII aparecen claramente insertadas en las cofradías matrices y completando los cortejos) cuando las Hermandades empezaron a alcanzar una cierta autonomía, aunque en dependencia jerárquica, alcanzando mayor o menor pujanza en función del número de hermanos o poder económico, que propiciaron una emancipación e incluso cierta rivalidad.

Este es el caso que vamos a considerar, documentalmente, de la hermandad de la VIRGEN DE LOS DOLORES DE JESÚS, que es como se le conocía ya que el nombre de Dolores se consideraba genérico. (Eran las del Miércoles Santo “Dolores del Convento” y la del Jueves “Dolores de la Veracruz” hasta mediados los años 40, pasando a AMARGURA y ESPERANZA, respectivamente. En una última precisión diremos que la Virgen de la Guía, no existió como Hermandad hasta épocas relativamente recientes, perteneciendo a la Cofradía de Jesús Nazareno, trasladándose desde la Concepción a la Ermita de la Caridad – desaparecida ésta, a la Purificación- para intervenir en el “Sermón del Paso” del Viernes Santo como se documenta en archivos históricos y fotografías.

LA HERMANDAD DE LOS DOLORES EN EL SIGLO XVIII

Aunque sin precisar una fecha exacta, podríamos determinar que, en el primer cuarto del siglo XVIII, por la propia devoción a la Imagen como MADRE DE JESÚS NAZARENO, se nuclearon los pilares de una Hermandad creciente, que acabaría emancipándose primero y escindida después de la matriz. Salvo que los libros de actas y cuentas -recientemente restaurados- de la Cofradía deparen datos más fehacientes, así se deduce. Establecemos esta premisa, de manera aleatoria, en base a que se cita su altar, que luego sería artístico retablo, adquiriendo (con inventario) los elementos patrimoniales que revelan su solvencia. Así advertimos que en 1711 ya se cita como DOLORES, bien diferenciada de la Virgen de la Guía, indistintamente utilizada en procesiones de “Gloria” como el Corpus y en el “Sermón del Paso”, propiedad de la Cofradía de Jesús a la que se define como “de pasta y poca calidad“, de cuyos gastos de atuendos se encargan, mientras que progresivamente disminuyen las consagradas al ajuar de la de los Dolores, ya mínimos en 1719. En 1746 desaparecen del todo, especificándose que tiene altar propio detallándose, por el contrario, las efectuadas por la Cofradía para las Hermandades de San Juan, Magdalena y la mujer Verónica que siguen totalmente dependientes “sin altar y fuertemente fijados a los pasos“. No deja de resultar curioso, tangencialmente, que aparecen como “centros” suministradores artísticos, enseres y objetos de culto, las ciudades de Antequera y Écija[ii].

Otro hecho, que de alguna manera lo viene a corroborar, es la contratación con el afamado tallista-escultor lucentino Pedro de Mena Gutiérrez, de una artística peana para la Virgen, documentada en 1759, que posteriormente se vendió a la Cofradía del señor de la Humildad (1902). Es en la que actualmente se venera en su camarín del Exconvento de la Asunción, como describimos en esta misma revista en el año 2014, en el tercer centenario de su nacimiento. Tanto ésta como el actual retablo del crucero del evangelio de Jesús le fueron encargados por cuenta “de la Hermandad de los Dolores”. Los basamentos de mármol de los retablos se fechan en 1771[iii]

Otro hecho, que de alguna manera lo viene a corroborar, es la contratación con el afamado tallista-escultor lucentino Pedro de Mena Gutiérrez, de una artística peana para la Virgen, documentada en 1759, que posteriormente se vendió a la Cofradía del señor de la Humildad (1902). Es en la que actualmente se venera en su camarín del Exconvento de la Asunción, como describimos en esta misma revista en el año 2014, en el tercer centenario de su nacimiento. Tanto ésta como el actual retablo del crucero del evangelio de Jesús le fueron encargados por cuenta “de la Hermandad de los Dolores”. Los basamentos de mármol de los retablos se fechan en 1771[iii]

Por consiguiente, consolidada como hermandad y emancipada solicitaría las correspondientes Reglas al Obispado, las que, ahora veremos, Tras un previsible período “Ad Experimentum”, se otorgaron en 1769.

ALGUNAS HIPÓTESIS Y DATACIONES DE LA IMAGEN TITULAR.

De cuanto llevamos escrito puede deducirse, que la imagen actual -que en alguna ocasión recibe el nombre de Soledad como era frecuente advocar a las Dolorosas, sin que tenga relación con la del Dulcenombre- no es la primitiva. En el riguroso inventario reseñado a (raíz de unos hechos algo turbios con hurtos del patrimonio) del verano de 1711, se sitúa al lado derecho del altar de Jesús (en esa fecha no existían los cruceros) describiéndose como una imagen de “talla” que se dice había sido donada por el licenciado y presbítero LUCAS PADILLA. No tenía altar, sino que aparecía “fijada a las anda”. Se detalla su indumentaria y aditamentos rituales, destacándose; “… Un escudo de siete cuchillos de plata; una estola con piezas de plata y esculpidos los pasos de la Pasión; Treinta y seis estrellas de plata de media onza, que se ponían en el manto, un sol que pesaba treinta y una onzas. Y una diadema“. Esta estética se corresponde, inequívocamente, ya bastante enriquecida, con la de los Dolores de esa época.

En las andas, se incluye un palio de tafetán negro, con marco, cuatro varas y horquillas. De igual forma se describen los pasos de San Juan, María Magdalena y la Verónica, añadiéndose las túnicas y todos lo elementos o ajuares, incluidos los de las Figuras Bíblicas (propiedad de la Cofradía matriz) así como las “hachas” (cirios) de los hermanos de las “Cien Luces”[iv]

En atención a este inventario, ésta debió ser la primera imagen titular, la cual en posible deterioro; escasa calidad artística; algún pleito de reclama o por el propio auge de la Hermandad, determinaron el encargo de una nueva, ya concluido el retablo, en los últimos años del siglo XVIII o primeros del siglo XIX. Esta conjetura hipotética encaja en el dato ofrecido en los “APUNTES HISTORICOS” (1874) que, en la descripción de la Ermita, antes de las profundas transformaciones llevadas a cabo por esas fechas, tras referenciar el retablo, citan textualmente: “En el centro se venera a la Virgen de los Dolores, escultura buena que NO HACE MUCHO TIEMPO, sustituyó a la de la Guía, que hoy se venera en la ermita de la Concepción“[v]. Esta cita aporta, una triple información: 1º Que era relativamente “nueva”. 2º Que sustituyó a la de la Guía (¿la donada por Lucas Padilla?), 3º Que se trataba de una imagen “buena”, que en el gusto tardoneoclásico de los autores, apuntan a esa cronología. Y por no dejar cabo suelto, que la de la Guía, trasladada a la Concepción junto al retablo – también de Mena – de San Cristobal, siguió interviniendo en el Sermón del Paso. Resultó destruida en los sucesos de 1936.

En atención a este inventario, ésta debió ser la primera imagen titular, la cual en posible deterioro; escasa calidad artística; algún pleito de reclama o por el propio auge de la Hermandad, determinaron el encargo de una nueva, ya concluido el retablo, en los últimos años del siglo XVIII o primeros del siglo XIX. Esta conjetura hipotética encaja en el dato ofrecido en los “APUNTES HISTORICOS” (1874) que, en la descripción de la Ermita, antes de las profundas transformaciones llevadas a cabo por esas fechas, tras referenciar el retablo, citan textualmente: “En el centro se venera a la Virgen de los Dolores, escultura buena que NO HACE MUCHO TIEMPO, sustituyó a la de la Guía, que hoy se venera en la ermita de la Concepción“[v]. Esta cita aporta, una triple información: 1º Que era relativamente “nueva”. 2º Que sustituyó a la de la Guía (¿la donada por Lucas Padilla?), 3º Que se trataba de una imagen “buena”, que en el gusto tardoneoclásico de los autores, apuntan a esa cronología. Y por no dejar cabo suelto, que la de la Guía, trasladada a la Concepción junto al retablo – también de Mena – de San Cristobal, siguió interviniendo en el Sermón del Paso. Resultó destruida en los sucesos de 1936.

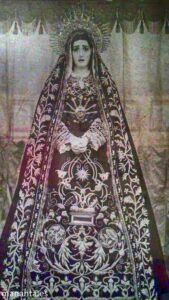

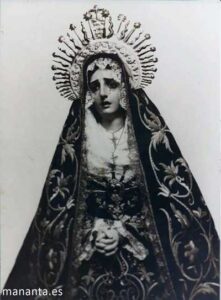

La actual titular la podríamos definir como la talla ANONIMA de candelero. Al resultar indefinida la expresión la expresión “No hace mucho tiempo”, permite especular respecto a la fecha de ejecución, al no existir documento. Sin embargo, de su conocimiento interno, sin exornos ni aditamentos; de la contemplación de sus preciosas manos cruzadas primitivas; del tipo de ojos de cristal y modelado del pelo para aplicación de postizo natural y ciertos grafismos expresivos – sumados a los acreditados contactos artísticos, con la ciudad de Antequera – permitirían acercarla a un circulo escultórico imaginero de primerísima fila, encabezado por Andrés de Carvajal, Diego Márquez y su hijo Miguel Márquez García (1767-1826), más preciosista y cercano al neoclásico. Es considerado “el último escultor barroco”, autor preferente de Dolorosas (en su ciudad natal, destacan la de la Paz (1815) y Servitas entre otras) de gran belleza. Con todas las reservas, por evidentes similitudes percibidas en las fotografías más antiguas, podría adscribirse, por cronología y rasgos a este círculo, por entonces muy influyente en la zona. – Es mera hipótesis-.

Desconocemos, – pese a haber sido secretario de la Cofradía durante bastantes años y la relación “familiar”-si se sometió a alguna restauración en el siglo XIX, que es probable, pero en el informe técnico (1986) y presencial, antes de la restauración, aún mantenía el candelero original, evaluándose que sólo se le habían realizado algunos repintes y retoques superficiales, además de la sustitución de las manos cruzadas, por las abiertas en la reforma de los años cuarenta. Sí consta una intervención en la policromía-apreciable en los documentos fotográficos-realizada por el artista y hermano de la cofradía don Pedro Chacón Yerón o posteriores improvisadas. Ante el avanzado estado de deterioro se determinó su restauración en esa fecha, efectuada en Sevilla por el imaginero D. Antonio Dubé de Luque, que no reveló autoría y sí aproximaciones cronológicas. Este procedió a la sustitución del candelero y remodelado, añadiéndoles algunos rasgos de su peculiar estética, reencarnándola, en su impronta actual. (Ofrecemos fotografías de distintos momentos.)

UN DOCUMENTO DEL ARCHIVO EPISCOPAL SOBRE UN ASUNTO INTERNO REVELA FECHAS DE LAS PRIMERAS REGLAS DE LA HERMANDAD Y CERTIFICA LA AUTORIA DEL RETABLO.

Ya en 1981 en su “Antropología cultural de Puente Genil I, El Imperio Romano”, nuestro inolvidable, amigo compañero e historiador, D. José Segundo Jiménez, aludía, de manera tangencial, a un pleito interno de la Hermandad de la Virgen de los Dolores, acaecido en 1772, del que, aleatoriamente, pudieran extraerse características de la idiosincrasia local. Al cabo de muchos años, estimando que podría ser de interés en su totalidad, tanto para la Hermandad como para el conjunto de la Semana Santa la aquiescencia del Cofrade Mayor y el visto bueno del Arcipreste, decidimos abordarlo en su integridad en el archivo Episcopal, para lo que emprendimos las oportunas gestiones, espoleados por la progresiva digitalización de sus fondos. Se trataba de localizar el documento relativo a la Hermandad de la Virgen de los Dolores de La Puente de Don Gonzalo, de 1772, contenido en el legajo 43 nº 92. Puestos al habla con el Director Técnico – D. Juan Luis Zurera – al cabo de cierto tiempo pudimos acceder, en toda su extensión a los despachos ordinarios 7324/44. Se trata de un expediente compuesto por treinta y dos folios, rubricados y diligenciados, en el que, de manera abigarrada, se trata de un pleito interno por la expulsión de un hermano que permitirían un estudio sociológico de la época que declinamos, pero cuyo contenido, enredado y farragoso, nos ha permitido extraer datos trascendentes. (Reproducimos la portada y las citas relevantes, conservándose una copia del original en la Cofradía).

CONTEXTO HISTÓRICO

Acercamos una breve panorámica del periodo histórico, circunstancias y personalidades (tanto en España, en la Diócesis y en la Villa) en la que acaecen los hechos: Reinaba en España Carlos III (1759-1788), representante del “Despotismo Ilustrado” y considerado como “progresista”, por las reformas, acometidas por sus ministros, con evidente impulso en lo social e instrucción pública, simultáneamente a roces con la Iglesia y motines populares. Buena parte del país se encontraba aún convulsionado por el funesto terremoto de Lisboa (1755) y todos los católicos enfervecidos por la Bula Papal que nombraba Patrona de España en 1761 a la Purísima Concepción, en lo que la Puente fue adelantada al hacerlo en 1650. Pastoreaba la Diócesis de Córdoba el pacificador Prelado Martín Barceia (1756-1771) que debió de aprobar estas REGLAS.

De otra parte el todopoderoso Conde de Aranda ordenaría en 1773 un CENSO de Cofradías y otras entidades “de todos los Reinos de España”, que el intendente de Córdoba encargó a los “justicias” de los pueblos. En el Archivo Histórico Nacional aparecen las existentes en la localidad con su denominación, gastos, aprobación y fiestas litúrgicas. En la relación aparece LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES, aprobada por el “Ordinario”, con dos fiestas anuales y unos gastos de 228 reales, de notable cuantía, que avalan su entidad y estatus social[vi].

No deja de resultar paradójico que este siglo XVIII – que representó el de mayor esplendor artístico y patrimonial para la Villa e impulso demográfico – sea tildado por los historiadores locales en sus “Apuntes” como de “decadencia y pobreza”, censurando, peyorativamente, su “espíritu festivo”- Ejercía como Alcaide Mayor D. Juan Garrido; como Alguacil Mayor, D. Juan Francisco del Pino; Escribano del Cabildo D. Pedro Luque y Vicario de la única Parroquia D. Juan Antonio García Valenzuela (que tuvo actuación principal en el asunto que nos ocupa) así como el Notario D. Antonio de Molina. Todos ellos se citan en el pleito y rubrican las actas.

Desde un punto de vista artístico los hechos se enmarcan en las postrimerías del Barroco, que en su recargamiento ornamental se hibrida con el Rococó en incluso, al final con los primeros atisbos del Neoclásico. En nuestro pueblo triunfa plenamente, por las singulares aportaciones de artistas – lucentinos mayoritariamente- muy presentes en la retablística, como el que enaltece a nuestra Madre de los Dolores.

UN PLEITO ENREVESADO CON UN FINAL CONCILIADOR.

El contenido del legajo que nos ocupa, para nuestra mentalidad, resulta un tanto obtuso: El ocho de marzo de 1772, el Hermano Mayor (Antonio Ortiz) convoca a su sucesor al que no asiste el Secretario (José Sotero de Martos). En la Junta se afirma que es por no devolver 690 reales y 33 maravedises, que debía a las “arcas de la Hermandad”. Se eligen nuevos cargos: Juan Ortiz (primo del anterior) y Andrés de Arcos, bajo la presencia del Vicario Juan Antonio Valenzuela, que remite el acuerdo al Provisor del Obispado. El General de la Diócesis los aprueba excluyendo a Sotero de Martos, al que exige, en seis días, la devolución del dinero. Al no aceptarlos, los afectados, convocan un nuevo Cabildo (en la propia Ermita aún advocada San Cristobal), “…. con ruido de campana y a voz de ciego por las calles“, presidido por el Vicario Valenzuela y el Notario de la Villa. Ante las reclamaciones del propio Sotero y otros hermanos se produce un gran tumulto, entre los partidarios de unos y otros, con mutuas acusaciones que obligan a la intervención de la Alcaldía y Escribano Mayor.

El contenido del legajo que nos ocupa, para nuestra mentalidad, resulta un tanto obtuso: El ocho de marzo de 1772, el Hermano Mayor (Antonio Ortiz) convoca a su sucesor al que no asiste el Secretario (José Sotero de Martos). En la Junta se afirma que es por no devolver 690 reales y 33 maravedises, que debía a las “arcas de la Hermandad”. Se eligen nuevos cargos: Juan Ortiz (primo del anterior) y Andrés de Arcos, bajo la presencia del Vicario Juan Antonio Valenzuela, que remite el acuerdo al Provisor del Obispado. El General de la Diócesis los aprueba excluyendo a Sotero de Martos, al que exige, en seis días, la devolución del dinero. Al no aceptarlos, los afectados, convocan un nuevo Cabildo (en la propia Ermita aún advocada San Cristobal), “…. con ruido de campana y a voz de ciego por las calles“, presidido por el Vicario Valenzuela y el Notario de la Villa. Ante las reclamaciones del propio Sotero y otros hermanos se produce un gran tumulto, entre los partidarios de unos y otros, con mutuas acusaciones que obligan a la intervención de la Alcaldía y Escribano Mayor.

Como estos hechos tienen lugar en Cuaresma, se busca la concordia (“…. mirando el santo tiempo en que están“) convocando un nuevo Cabildo el cinco de abril en la capilla de Animas de la Parroquia de la Purificación. En él se leen los Decretos del Gobernador y Provisor, demostrando el Consiliario que el dinero, presuntamente sustraído por Sotero, fue en función de realizar un pago al retablista, PEDRO DE MENA, lográndose la reconciliación: “….. el uno con el otro y el otro con el uno se dieron las manos y desterraron todo odio, abrazándose (….) sin que se vuelva a haber más enemistad (…) con las debidas gracias a María Santísima de los Dolores“. Así lo ratifica tanto el Notario como el Vicario…. O sea primando el corazón, con la especial manera de resolver los conflictos en la Puente y más en estas fechas. Es seguro que habría abrazos y algunas copitas…. Aquel Viernes Santo, nuestra Madre reluciría aún más, con el cariño, ferviente y renovado, de todos sus hijos.

DATACIONES IMPLICITAS DE ESTE DOCUMENTO.

De la lectura detallada y análisis de su contenido destacamos las siguientes:

- NUMERO DE HERMANOS Y PERTENENCIA.

Se cita que la Hermandad – que ya en 1817 celebra un septenario como culto cuaresmal- estaba compuesta por DOSCIENTOS SESENTA HERMANOS, cifra que podemos considerar como elevada, para la reducida población de la fecha. Se detalla, en el capítulo de cuentas, que pagaban “siete reales y medio” al ingreso, que estimamos importante y a la que se sumarían las cuotas y donativos.

- SE ACREDITA LA AUTORIA DEL RETABLO, OBRA DEL ARTISTA LUCENTINO PEDRO DE MENA GUTIERREZ

Su pago es el nudo principal del pleito. Pedro de Mena, realizó; en un intervalo que va entre 1765-1771, los tres retablos de la Ermita: El “Mayor”, de Jesús, trasladado a la Veracruz en 1877, donde lo podemos contemplar; el de San Cristobal, trasladado a la Concepción que acoge a la Virgen de la Guía y el de la VIRGEN DE LOS DOLORES, que es el único que permanece en el templo aunque fue removido al fondo del crucero – destruyéndose el primitivo y hermoso camarín, tras las transformaciones ampliatorias realizadas por el ingeniero Ricardo Moreno Ortega entre 1873-1875. [vii]

Este retablo – de hacia finales de 1770- de “estructura valiente”, sin excesivos recargos y fondo jaspeado; esculturas exentas de San Juan y María Magdalena y remates de ángeles, es de una belleza sobria. En palabras de D. Jesús Rivas, presenta “uno de los mejores retablos del barroco en Puente Genil”. Fue costeado por la Hermandad con donativos de fieles y hermanos, como se precisa en el documento. Así, en el folio nº 3, Ramón del Hoyo, que había sido Hermano Mayor con anterioridad, afirma en el Cabildo: “….. a solicitud mía, por medio de limosnas que pedía a los devotos (…) hice entrega de 2.500 reales a fin de año (…) y delante de la Hermandad de 2.200 como consta en el libro que las Reglas mandan“.

Aunque ignoramos el importe total del mismo, esta última cantidad parece aludir a la “parte principal” y que los 690 reales y 30 maravedies que reclamaban al Secretario Sotero, fuera de la deuda atrasada para su finiquito. De lo que no hay la menor duda es de la auditoria. Así en el folio nº 27, se lee: “… sacó la carta de recibo (694 reales) de D. PEDRO MENA, tallista de la ciudad de Lucena, que HA HECHO el referido RETABLO”. Podríamos especular con una transpolación monetaria y arbitraria a la época actual. Debió ser de elevado coste.

- LAS PRIMERAS REGLAS CANÓNICAS SE OTORGAN EN 1769

Es el dato más transcendental, objeto de este artículo y motivo de la conmemoración. Aunque parecen insinuarse unas previas “ad experimentum”, en el folio nº 13 se afirma taxativamente lo siguiente: “Con arreglo a las actas que esta Hermandad conserva en forma de REGLAS, LAS CUALES HIZO EN EL AÑO DE MIL SETENCIENTOS SESENTA Y NUEVE (aparece en letra) en donde previenen, que convocados quince o veinte hermanos en uno de los Domingos de Cuaresma”. No ofrece duda pues la fecha de su otorgamiento.

Como corolario a este documento, a manera de resumen, podríamos establecer estos asuntos:

1º.- El paso con una imagen de María Dolorosa se integró desde un primer momento en la Cofradía matriz de Jesús Nazareno, recibiendo culto en la Ermita de San Cristobal, desde finales del siglo XVI, formando parte de la procesión en la mañana del Viernes Santo.

2º.- En el primer tercio del siglo XVIII empieza a configurarse como Hermandad con progresiva entidad en torno a 1750.

3º.- Tras un periodo “ad experimentum” se le otorgan REGLAS definitorias por el Obispo de la Diócesis en 1769, consolidándose en continuo auge.

En consecuencia, cumpliéndose en este 2019 los DOSCIENTOS CINCUENTA AÑOS, verificados los documentos, el Cabildo de la Cofradía acuerda, por unanimidad, la celebración del CCL Aniversario de tan gloriosa efeméride.

LA ELEVACION A COFRADIA Y SU CARISMA SERVITA.

Como tal Hermandad, estuvo integrada en la Cofradía de Jesús Nazareno, con las naturales vicisitudes que marcan y caracterizan a todas estas “asociaciones de fieles católicos”, siempre al servicio y sometida en todos los ordenes a la autoridad de la Santa Madre Iglesia. En 1955 – casi coincidente con la erección como Parroquia (25-VII-1956) – de la Ermita de Jesús Nazareno-, fue elevada al rango de COFRADIA por Decretal del inolvidable Obispo – por su amplia y fecunda labor social- FRAY ALBINO (1946-1958).

Un año más tarde, según documento que reproducimos, exactamente el catorce de enero de 1956, por Decreto dado en Roma por el Prior General Fray Alfonso María Monta, de la Pía Unión de Siervos de María, adquirió el título de SERVITA “Ordo Servorum Mariae”. (Fundada en 1233 en Florencia verificada por el Papa Inocencio IV (1249)). Esto fue ratificado el veintitrés de marzo de 1958 como sede canónica siendo su primer Párroco, el recordado sacerdote pontanés D. Carlos Delgado Paniagua.

PRINCIPALES EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL CCL ANIVERSARIO.

El Cabildo de la Cofradía adoptó, por unanimidad, la celebración en 2019 de esta histórica efeméride, creándose una Comisión organizadora que ha venido elaborando al respecto para ofrecer a nuestro pueblo, con austeridad, sin factos bullangueros o extemporáneos, un testimonio devocional y de amor ferviente a la MADRE DE JESUS, con primacía del culto interno junto al anhelo, de evocadora añoranza, que permita reconstruir – DE MANERA EXTRAORDINARIA POR ESTE AÑO- un Viernes Santo con la estampa, de la Madre y Reina de los Dolores, bajo palio, en un paso pequeño, con una impronta similar a la que aparece en los numerosos testimonios gráficos conservados de las postrimerías del siglo XIX y primeros del XX. Y lo que es más importante: LLEVADA A HOMBROS DE SUS HERMANOS, como ocurrió hasta 1965, volviendo a salir desde el interior del bendito Santuario tras el Nazareno.

Para ello se está construyendo un “pasito” muy artístico, bajo un palio al estilo de aquella época; con cúpula rematada por ángel y seis varales, en un trabajo de primorosa reconstrucción diseñado, principalmente por el hermano Fructuoso del Val de la Torre. La Virgen vestirá un manto más recogido, recuperando las preciosas manos cruzadas y algunos elementos de su remudado ajuar. Procesionará sobre la esbelta peana argéntea de 1890, sin candelería y un escueto exorno floral en las originales jarras góticas, junto a otros detalles que dejamos a la contemplación de los pontanos.

Para ello se está construyendo un “pasito” muy artístico, bajo un palio al estilo de aquella época; con cúpula rematada por ángel y seis varales, en un trabajo de primorosa reconstrucción diseñado, principalmente por el hermano Fructuoso del Val de la Torre. La Virgen vestirá un manto más recogido, recuperando las preciosas manos cruzadas y algunos elementos de su remudado ajuar. Procesionará sobre la esbelta peana argéntea de 1890, sin candelería y un escueto exorno floral en las originales jarras góticas, junto a otros detalles que dejamos a la contemplación de los pontanos.

Otros actos tendrán un carácter más intimista, clausurándose en torno a la fecha litúrgica de los Dolores de María Santísima, el quince de septiembre, con un triduo extraordinario, correspondiente Función y una exaltación lírica. Así mismo, el tradicional Besamanos del Viernes de Dolores, en los cultos cuaresmales, se prolongará este año hasta el Sábado de Pasión para que puedan venerarla los ausentes.

Desde la Cofradía, queremos así, modestamente, homenajear a tantos como lucharon por engrandecerla, a lo largo de todos estos años, con fidelidad, fervor e infinito cariño, al tiempo que ofrecer a las nuevas generaciones una estampa, evocadora y casi romántica, de cómo pudo ser aquella Semana Santa menos ampulosa, pero de acendrada piedad.

¡QUE LA MADRE DOLOROSA BENDIGA A TODOS SUS HIJOS.!

Juan Ortega Chacón

[i] en las posiciones entrecomilladas de las cuatro cofradías matrices anotamos lo que, textualmente, cita Aguilar y Cano en la obra reseñada.

[ii] Hemos tomado la documentación correspondiente a este periodo del libro “LA COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO”-José Segundo Jiménez Rodríguez colección ANZUR volumen XXII -1986-. También la encontramos en el libro “COFRADIA DE JESUS NAZARENO”, en el espacio “El mensaje Artístico de Jesús Nazareno” de Alberto Villar – (pág. 76-77) – 2003-

[iii] Ortega Chacón, Juan- “la Cofradía de la Virgen de los Dolores y la obra de Pedro de Mena y Gutiérrez”-Semana Santa 2014′-AACC.

[iv] Ibídem (2) (Página 133-134)

[v] APUNTES HISTORICOS – Aguilar y Cano Perez de Siles (pág. 325) – 1874

[vi] Estos datos, refrendados a posterior, aparecieron en un documentadísimo artículo publicado, en esta revista de la AA. CC en 2011 por D. Emilio Reina Giménez.

[vii] Ibidem (5) y “PUENTE GENIL MONUMENTAL” – Jesús Rivas Carmona 1982.